ルカスです。

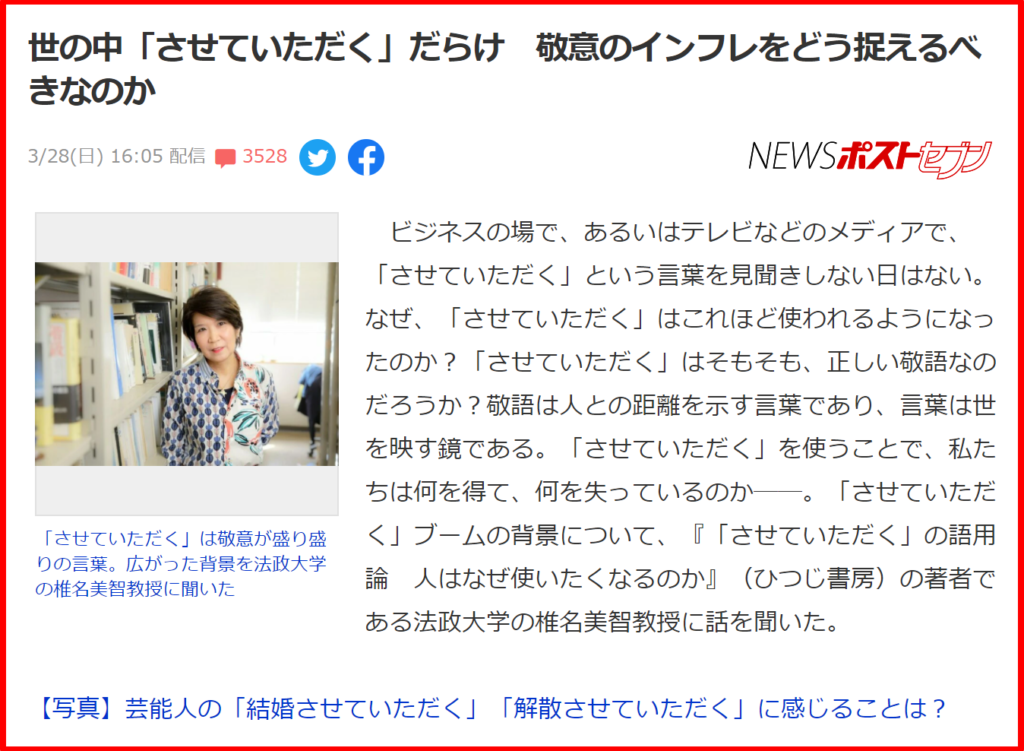

ヤフーニュースでこんな記事を見ました。

↓

関連記事:世の中「させていただく」だらけ 敬意のインフレをどう捉えるべきなのか

なかなか面白い記事なので最後まで読んでしまったのですが、敬語や敬意についての話ですね。

せどりをしていていつも思うのは「せどりは接客業である」ということです。

「接客業」を「対面して直接目の前でお客さんと会話をしてモノを売る」と勘違いしている人が多すぎます。

むしろ対面の接客業など甘々で、どんなクレーマーがきたってせいぜい数時間で去っていきますがネット通販のクレーマーは下手したら何カ月、何年、最悪は引退するまで絡まれ続けます。

そんなクレーマーからのダメージを最大限に抑えるためには「敬意」について学んでおく必要があります。

そしてクレーマーと敬意について学ぶことはアカウントを守ることでもあり、あなたのお金を守ることでもあります。

正しさは人によって違うということを頭に叩き込むべき

まず、冒頭で紹介した記事の見出しにもある「させていただく」についてです。

記事中で解説されているのは大学教授ですから詳細は彼女に任せるとしてざっくりまとめると

「させていただく」は相手に「許可」を求める言葉であり、偽善的な印象を受ける。

「させていただく」ではなく、自発的にする場合は「します」で代用できる。

というのが「本来の」させていただくの使い方であるということですね。

仮にせどりでお客さんから問い合わせがきたときに「返品の案内」をするときに置き換えるとこんな感じでしょうか。

- 返品のご案内をさせていただきます。

- 返品のご案内をします。

要するにお客が「返品の案内をしてくれ」と直接言ってきたのであれば「かしこまりました。返品についてご案内させていただきます。」でいいというのが本来の日本語として正しい使い方であり、お客が頼んでもいないのに「返品についてご案内させていただきます。」というのは日本語の使い方としてはおかしいということですね。

確かに頼まれていない場合はこちらの都合で返品の案内をするのだし、相手(お客)に許可を求める「させていただく」を使うのはおかしいのかもしれません。

が、接客における「正しさ」とは人によって違うのが現実です。

まず、自分がお客だったとして「返品についてご案内させていただきます。」と言われても違和感を感じない。

もちろん返品以外の話をしているときにその流れをぶった切って「返品の案内をさせていただきます(いいから黙って返品しろや)」と言われたら腹は立ちますが(笑)

次に言葉の正しい意味、つまり辞書に記載されている言葉本来の「定義」みたいなものをどれだけの人が理解しているのでしょうか?

例えばよく誤用で話題になる「確信犯」ですが、本来の意味は「自分のやっていることが正しく、相手が間違っていると信じて行われた犯罪」のことらしいです。

しかし、よく使われるのは「悪いとわかっていてやったこと」の意味で使われます。

これ、意味は真逆ですよね?

前者は「自分は正しい」と思っている。

後者は「自分は間違っている」と思っている。

他にも「壁ドン」なんかもそうですね。

本来は「うるさい隣人に抗議するために家の壁をドンドン叩いて文句を言う」みたいな使われ方だったのに、

いつの間にかイケメンが女の子に強気で迫るシーンで使われることが多くなってます。

壁ドンに関してはもはや本来の意味は影も形もありません(笑)

このように相手によって正しさは違うので「日本語として正しいから」「最初に使われたのはこっちだから」といった理由だけで言葉を使うのは危険です。

クレーマー対応を念頭に置くなら最大限の敬語を使うべき

人によって正しさが違うと言われてしまうと、何をやっても失敗する可能性があるのか?

と言われそうですが、答えは「Yes」です。

どんなクレーマー対応の達人が対応しても100%クレームをうまく沈める方法などありません。

ではどうするか?

それは「クレーム対応の成功率が高いほうを選ぶ」です。

そして僕なら日本語としては「返品のご案内をします」が正しかったとしても「返品のご案内をさせていただきます」を選びますね。

だって「させていただきます」が本来の使い方とは違うと思っている人にも「意味は通じる」からです。

が、「します」を使うと意味が通じないリスクがあります。

「は?」

「なんだこいつ!偉そうに!」

「させていただきます だろ!何様だ!」

と取られる可能性があるからです。

言葉なんて本来の使い方がどうのこうのよりも通じるかどうかが全てです。

言葉の使い方がなってない!というクレームはどうするのか?

「返品のご案内をさせていただきます」とはなんだ!

意味がわからない!

正しい言葉を使え!

系のクレーマーはどうするのか?

そんなアホはほっとけって話です。

いちいち辞書でこの言葉は正しいか?間違ってるか?と調べながら対応しますか?

正しかろうか間違っていようが「通じるかどうか」「要するに何が言いたいのか」も掴めない、掴む気もないようなクレーマーとは何も話すことはありません。

大事なのは「誠意」であって、表面上の「言葉」ではありません。

もちろん最低限の丁寧語レベルもできないのは問題だし、そこまでひどいと「誠意」すら伝わらないリスクもありますが、基本的にはまともな人間であれば「相手が何を言いたいのか?」をくみ取ろうとするはずです。

それを些細な言葉遣いにあーでもないこーでもないと言ってくるやつは、正しい言葉遣いをすれば別のクレームポイントを見つけて文句を言ってくるだけ。

もはや「文句を言うこと」が目的になっているので、何を言っても通じません。

そういう連中には粛々とルールに基づいた定型文を送ればOKです。

どうせ誠意など汲み取る気がないんですから、ルールを伝えればOKです。

あ、ちなみに「粛々と」は「ひっそりと静か」という意味であり、あなたが想像したであろう「淡々と」的な意味はないようです。

こんなこといちいち辞書で調べながら喋りますか?(笑)

粛々とは頭の中で勝手に「あぁ、この人は淡々とという意味で使ったんだな」と変換したか、

あなたも「淡々と」という意味で使っていたでしょう?

ヤフーコメントはヤバい場所

ちなみに冒頭記事のヤフーコメントの一部を抜粋して紹介します。

僕がみかけたやべーやつです。

↓

- 「よろしかったでしょうか?」は意味不明

- 「させていただきます」よりも「します」のほうが自発的感があって良い

- 「させていただきます」には無責任感や責任回避の意思を感じる

- 「させていただきます」は何かあっても自分ばかりを責めないでねと言われてるように感じる

- 「させていただきます」を使う人は「とんでもございません」を使うような人と同じ

- 「させていただきます」はとりあえずそう言っておけばいいという心のなさが表れていて気分が悪い

意味不明って言葉を使うってことは「相手が何を言っているのかわからない」と言っているのだろうか?

〇〇感って言葉は正しい日本語なのか?

無責任感や責任回避の意思を感じるのは勝手だけど、別にそんな意思があるとは一言も言ってないよね?

自分ばかりを責めないでねなんて一言も言ってない

とんでもございませんを使うような人と同じって決めつけでは?

心のなさは読み取れるのに「させていただきます」を相手がどういう意味で使っているかは読み取れないのか?

こんな風にね、揚げ足なんてとればキリがない。

こんな言葉を真に受けてAmazonの購入者からクレームがきたときに

「返品のご案内をします!」

なんて言おうものなら「しますとは何様だ!」というカウンターを受けて燃え上がること間違いなしですね。

敬意はインフレしていて、これからもインフレしていく

冒頭記事の中でいい言葉だなと思ったのが

どんな敬語でも、使われていくうちにどんどん敬意が減っていってしまうという「敬意漸減(ぜんげん)の法則」があります。みんなが使っているうちに聞きなれて、敬意がすり減っていくんです。「いたします」は、自分に焦点が当たって、だんだん自己が尊大化して、「偉そうに聞こえる」「上から目線的」という感じになり、使われなくなりました。「さしあげる」も恩着せがましい感じになってきて、使われなくなりましたね。

引用元:世の中「させていただく」だらけ 敬意のインフレをどう捉えるべきなのか

そうです。

敬語は聞き慣れていくと敬意が薄れていきます。

だから独自に敬意を上げる言葉が生まれてきます。

それ自体は本来の日本語の使い方としては間違っていたとしても、「より敬意を伝えなければ」という思いから生まれてくるものなのでその意図はよいものではないでしょうか?

反対に引用部分にもあるように「いたします」のように「自分」にスポットライトを当てる言葉は「敬意がない」とか「上から目線」的な受け取られ方をされるリスクが上がるので使えなくなります。

「恩着せがましい」から使われなくなった「差し上げる」も同じですね。

つまり、相手に対する敬意が感じられない風な言葉はNGという流れになっているということです。

この世の中の流れを無視して「これは本来正しい日本語の使い方だからOK」なんて言っていると、一部の人には受け入れてもらえたとしても多数の人には「なんだこいつ」と思われかねません。

クレーム対応で重要なのは失点しないことです。

一度失点すると挽回するのは限りなく難しいからです。

単に周りの知人と話すぐらいなら正しい日本語を使おうがみんなが使っている日本語を使おうがどっちでもいいですが、ビジネスの場で使うときは「相手がどう感じるのか?」を常に予測しながら話す必要がありますね。

ぴえん通り越してぱおんでも意味や誠意が通じるならいい

若者の間で流行っている(らしい)言葉の「ぴえん」や「ぱおん」という言葉を知っていますか?

「ぴえん」は涙を表す言葉(うれし泣き、悲しい涙、いずれの意味も持つ)で、ぱおんはぴえんを進化というか強調した言葉らしいです。

はい!

意味はわかりましたね?

つまり、これらの言葉の意味はいずれも似たようなものだってことです。

↓

- とてもとても辛くて悲しみの涙を流した

- めっちゃしんどくて涙ボロボロ出た

- ぴえん通り越してぱおん!

そりゃAmazonの購入者に「返品したいんだ?そりゃぴえん通り越してぱおんだね!」なんて言えばクレームになるでしょう(笑)

こいつ頭おかしいのか?と思われるでしょうね。

それは意味が通じないからです。ぴえんもぱおんも全く、一度も聞いたことがない人にとってはロシア語と同じだからです。

このように本来の意味の「意味不明」になる可能性が非常に高いので使うべきではないですね。

もちろんビジネスマナー的にも使うべきではないですし。

しかし言葉の意味は同じだし、今は通じなくても万が一ぴえんやぱおんが定着すれば不快に思わなくなる人も増えてくるでしょう。

要は「言っていることはわかる」のだから。

繰り返しますが、今はNGです。

意味も通じない可能性が高いし、ビジネスマナーとしてもこういった言葉遣いでもOKという風潮がないから。

しかし、風潮や流れが出来上がればそれもOKになってしまう。

言葉なんてあくまでも「気持ちを伝えるためのツール」なのだから、何て言うかではなく「何を伝えるか」が重要です。

クレーマー対策時にも同じで「何を伝えたいのか?」に重きを置いた対応をしなければいけませんね。

p.s.

Amazonのクレーマーに絡まれると最悪こうなります。

↓